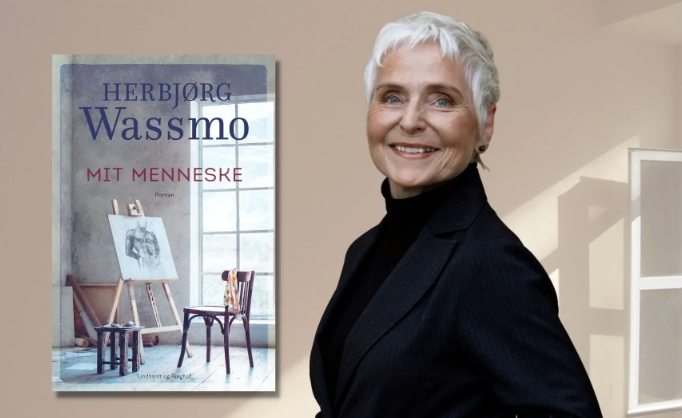

” الحافز ” قصة من الأدب النرويجي المعاصر للكاتبة هربيورغ واسمو

ترجمة علي سالم عن الإنجليزية

تدوين نيوز – خاص

الجو ساخن؟ في هذا الوقت من العام على الأقل. وثمة أشجار بأوراق عريضة هائلة الحجم وبراعم تستعد للإزهار. وثمة رائحة عفن خفيفة أيضاً. أو تحلل.

هل هي برقية من الوطن؟ كانت موجودة في غرفتي في الفندق. مع ذلك، جلست في أحد مقاهي الرصيف وقرأتها كلمة كلمة. لم أكد أصدق ماقرأت. لاشيء يوازي غرابة الواقع. جدتي، أم أبي، ربما كانت معي لفترة من الزمن قبل أن أنتبه لوجودها.

إبتسامتها تشقّق وجهها. جلدها الأبيض المستقر داخل عش من التجاعيد الدقيقة الناعمة يشبه خلفية مجزّعة من صحون البورسلين القديمة، أو وجه صحراء تذروا الرياح رمالها في غبش الفجر البارد، بظلال طيات ناعمة من السطوح الحية المتحركة.

في البدء لم أفه بشيء. ودعكت الرصيف فقط بطرف حذائي.

“هل تتذكرين متى؟ عندما جلسنا تحت أشجار القيقب نتشمم عطر الورد؟ وعندما جدفنا بالقارب فوق المياه الضحلة لإقتناص السمك المفلطح بالرمح حيث قلنا أن النور يشبه لون القاع الرملي؟”

“أتذكر حرقتي عندما كنت أحاول أن أخبرك بكل شيء عن منظر النور وكيف كان يبدو من قلب القاع البحري عندما كنت أتمدد هناك وأتطلع عاليًا الى السماء عبر ستة أقدام من المياه وعيناي مفتوحتان عن آخرهما بسبب ملوحة الوخز المائي الذي يسببه النور.”

” لماذا لم تخبريني؟”

“كنت أخشى ربما انك ستمنعيني من فعل شيء كهذا.”

“وهل كان ذلك سيردعك فعلًا؟”

“كلا، وانما كان بامكانه أن يجعلني أشعر بالذنب أو بالإضطراب وأنا أحاول اكتشاف قدرتي على التمدد داخل القاع بتلك الطريقة دون أن أفقد الوعي.”

“كم كان بإمكانك الصمود؟”

“لم يكن ثمة أحد معي لكي يضبط لي التوقيت. لقد كنت أعي تمامًا بأني كنت وحدي هناك داخل القاع منذ اللحظة التي فكرت فيها بأن رئتي سوف تنفجران حتى اللحظة التي فقدت فيها كل مظهر من مظاهر الوعي.”

“هل توقفت عن فعل أشياء كهذه؟”

“كما تقولين بالضبط، نعم.”

“هل ترغبين في الحديث عن البرقية؟”

“هل يبدو هذا أكثرأهمية بالنسبة لك؟”

“كان ثمة ثلاث غرف كبيرة تشغلها شخوص روحانية هائلة الاحجام، وبوميرانغات* وجداريات مصنوعة من نسيج الأحلام والأساطير. مبدعوها يتحدرون من صلب السكان الأصليين. كان اسم المعرض (زمن الحلم). يقولون ان أسلافهم يزورونهم في الأحلام، وبأن كل واحد منهم يكتشف ذاته في هذه الأحلام، ومن ذلك الإكتشاف ينشأ الفن. ينحتون أحلامهم من جذوع الأشجار ويزينوها بأصباغ طبيعية براقة ونقاط حمراء وخطوط سوداء، على سبيل المثال. من النظرة الاولى وجدت المعرض مقلقًا. وبعد برهة وجيزة إنتابني إحساس بالسلام والجبروت. لا بل حتى بالعدل والانتقام. كان دليل المعرض يصف المعروضات بأنها فن بدائي، ويقول أيضًا ان من المحتمل جدًا أن يكون الشكل الفني قد مر بعملية تطوير مستمرة عبر التاريخ الطويل لأهل البلاد الأصليين. لا أحد يعلم كم من الوقت استغرقت تلك العملية. لقد تحدثت معي هذه الأرواح الخشبية وشاطرتني بتعليق حول مشكلتي الداخلية الأعمق، مشكلتي الأشد حدة.”

” التلغراف؟ الكلمات: توفيت بغتة.”

“بعد جمعها معًا صارت المنحوتات الخشبية تشبه جيشًا مخيفًا بوجوه مدهونة بطلاء الحرب وقد يكون هو ذلك المغزى على وجه التحديد. الا ان الشخص الواقف لوحده في الزاوية كان يوحي بإنطباع أقوى. كان يحمل (بوميرانغًا)* بيد وبالأخرى كان يشير بخط مستقيم الى الأمام. كان وجهه بنفس حجم جسده تقريبًا. خداه ببياض الطباشير، وصدره مغطى بنقاط حمراء غير متماثلة.”

نظرت جدتي الي لبرهة من الزمن، وقالت أخيرًا، ” الموت والأحلام بالنسبة للأحياء ليس لهما أي ماهية. لذلك ينصبون التماثيل.”

” كان البوميرانغ بزخارفه يبدو عدوانيًا تقريبًا. انه قذيفة مبتكرة لانملك مايماثلها في ثقافتنا.”

” يحتاج ليد واثقة.”

“لم أكن بارعة في الرمي أبدًا. لم أتدرب. كنت عداءة. أنا ذاهبة الآن.”

كانت جدتي تساعدني على ترتيب أفكاري، كلما ظهرت لي. لكنها لم تنجح في ذلك كثيرًا هذا اليوم.

كانت هي الشخص الأكثر سفرًا بيننا، ليس لأنها زارت أجزاء أكثر من العالم أو تعرفت على الكثير من المدن، وإنما لأن رحلاتها كانت أكثر رصانة، أكثر حتمية.

“كان ينبغي علي التخلص من البرقية بعد الإنتهاء من قراءتها، حتى لا أضطر الى رؤيتها ثانية عندما أعود. مثل هذه الأشياء ينبغي تصفيتها قبل أن تُفسد ماتبقى من اليوم.”

“ليس هذا الأمر حكيمًا دومًا لأنه من الأفضل أحيانًا التقاط الأشياء والنظر اليها مرة أخرى.” ” لم أقابله منذ خمس سنين. ظننت أني سأموت قبله.”

” لايموت الناس قبل أوانهم لمجرد أن أحدهم لايرغب في رؤيتهم الى حين.”

” كان دائماً مايمنحني ذلك الإنطباع. إنطباع الحياة الأبدية على الأرض.”

” يكفي هذا الإنطباع وحده لكي يشعر المرء بالشيخوخة.”

” لقد جمع الكثير من الأشياء. كان يخاف على أشيائه من الضياع. وكان يخشى من أن يأتي أحدهم ويستلبها منه. ويخشى أيضًا من أنه لن يتمكن من الحصول على كل مايريد الحصول عليه.”

” هذه هي الأمور التي تصاحب عادة مسألة الحصول على الثروة بشكل مفاجيء.”

” ألم يحصل على مايكفي عندما كان طفلاً؟”

“ومن يستطيع تحقيق ذلك؟”

“أتذكرعندما أصابتني الحصبة الألمانية انه وعدني بهدية إذا إمتنعت عن البكاء. لكني بكيت.

” في نهاية الأمر، ليس ثمة شيء سوى مراسيم الحداد التي ينبغي للمرء أن يُبتً في أمرها. انه توقع ذو حدود معينة.”

“هل أعود الى البيت وأتظاهر وكأن شيئًا لم يكن؟ فقط لأن الجميع سوف يتساءلون عن سبب عدم حضوري؟ سيكون الأمر محض نفاق.”

“لقد حضرت الكثير من المآتم التي كان الشخص الوحيد غير المنافق فيها هو الميت نفسه. ثمة مراسيم. والناس تمارس التحفظ. انهم ينطقون بعبارات العزاء ويبكون كلما استطاعوا الى ذلك سبيلًا. والأكثر شجاعة منهم هو من يقول ( أنتم السابقون ونحن اللاحقون). ثمة نظام معين يحكم المسألة برمتها”

“لا أستطيع فعل ذلك.”

” أنت لم تحضري مراسيم دفني حتى.”

” كان ذلك شيء آخر مختلف. كنت ممزقة. في مقتبل العمر …. وخائفة.”

“أعتقد أن السبب الحقيقي هو انك كنت مثل أبوك عندما كان في تلك السن.”

“لكني رسمت لك صورة ! الصورة الأولى التي أعترف بها كعمل فني.”

“تقصدين تلك التي علقتها أمك في مأتمي لأنك لم تحضري. آه نعم، شكرًا لك. ثمة شيء لا أحبه في الأشخاص الذين لايزالون على قيد الحياة… ”

” تقصدين لأنهم لايحضرون المآتم؟”

“كلا، بل رائحة التفسخ هذه.”

“هل تقصدين بأننا نحن الأحياء تفوح منا رائحة التفسخ والعفن؟”

“ليست لدي مشكلة في ذلك أنا نفسي، لقد تخلصت من تلك الرائحة.”

تحدثت جدتي بنفس الصوت الذي كان تتحدث به مع مزروعتها المنزلية. كانت تقول لمزروعاتها قبل أن ترحل، مرحى ياصويحباتي، يبدو أنكن على وشك الرحيل.”

ظلت حركة السير تهدر بلا إنقطاع وبدأ الهدير يضايقني. دفعت ثمن نبيذي وتهيأت للمغادرة. وفجأة لمحت الرجل يقف هناك على الجانب الآخر من الشارع. شاهدته في اللحظة التي رفعت بها كأسي لأرتشف منه. لو كنت قد أسقطت شيئًا على الطوار، على سبيل المثال، وإنحنيت لكي ألتقطه، لما كنت قد لمحته.

كان وجهه ضخمًا. عيناه وجميع ملامح وجهه متضخمة. جسده فقط كان ملحقًا بها. كان يبدو مثل شكل مركون في أقصى الخلفية الى جانب عمود كهرباء عرضي في مدينة ما.

كان نور المرور الأحمر قد توهج للتو. وهدرت حركت السير في تيارمتداخل. لم يسعني تقاطر السيارات من التقاط شيء من ملامح الرجل سوى ومضات قصيرة متسارعة بين سيارة وأخرى داخل السيل المروري العارم.

ثم حدث ماحدث. ورفع كلتا يديه وفتح فمه للصراخ بشيء ما. هل كان يقصدني؟

حتى لو كان صوته قد غرق داخل لجة الضجيج، كان يومي سيبدو جيدًا تقريبًا. وبشعور مباغت من التحفز شرعت أخطط لما كان ينبغي علي قوله في حال تمكن من عبور الشارع.

“أليس هذا يوم جميل حقًا؟ انه الربيع !”

رفعت ذراعي وبدات ألوح.

الدهس! كان عنيفًا، وناعمًا في نفس الوقت.

ثم، طار في الهواء على حين غرة وحط على غطاء محرك إحدى السيارات. وفي اللحظة التالية طار من جديد بذراعين مفتوحتين فوق سيارة أخرى عابرة. وللحظة حلّق بتقوس رشيق ثم استقر على الزجاج الأمامي لسيارة ثالثة تحولت في الحال الى حفلة صاخبة من النيازك الناعمة.

مقدمات سيارات ومصابيح أمامية مهشمة. بدا الأمر وكأن جميع محتويات الخزانات في مطبخ ما تسقط أرضًا دفعة واحدة.

بعد ذلك حل الصمت. كم من الوقت إستغرق ذلك؟

إنتشرت مفاصل السيارة هناك وتوهجت مثل قواقع تركها الموج تحت لمع الشمس على شاطيء مهجور. طفرت عملتان نقديتان معدنيتان، وراحتا تتدحرجان في إتجاهين مختلفين فوق الأسفلت وغمزتا لي قبل أن تختفيا داخل غمامة من العوادم العفنة.

ثم شرع الهواء يصفو بالتدريج. كان ثمة لافتة على الرصيف المقابل تعلن عن بيع ثلاثة أزواج من الجوارب بسعر زوجين.

كان الناس قد شرعوا يتدفقون من بين السيارات بحركات راعشة راجفة. فتحوا النوافذ والأبواب. جاؤوا من الأرصفة والبيوت. من أين جاؤوا؟ هل كانوا يكمنون في الإنتظار في مكان ما؟ مفعمين بالتوقع؟ لما حدث؟

تيار متدفق من الأذرع، والشعور والثياب. الأفواه كانت تنفتح وتنغلق، مثل أفواه السمك في الأحواض. بحركة إيقاعية تجاه الكتلة المتكومة في القذارة. بحركات بطيئة كما يحدث في الأفلام عندما تُعرض بالتصوير البطيء. أو كما في الأحلام؟ مهشمين؟ هل كان الأمر يجري على هذه الشاكلة؟ في يوم ما بغتة : مهشمين.

تمددعلى بطنه. لقد بدا وكأن كل شيء كان عبارة عن سوء فهم. كما لو أنه تلقى دفعة صغيرة، للمزاح فقط. لقد بدا في حالة من السلام تقريبًا.

يده اليمنى كانت تستقر فوق قشر موز. ذراعه كانت ملتوية بشكل غريب، وغارقة في حمرة باهرة. إحدى قدميه كانت ممدودة الى الخلف بزاوية لم تكن قد تمددت فيها من قبل.

على بعد عدة أقدام من طاولتي يفترش الأرض ماكان قبل لحظة زوجان من الكؤوس.

كنت أريد النهوض من على كرسيي لإلتقاطهما. على الأقل لأسند نفسي على الطاولة، لكي أشرع بطريقة أو بأخرى بالحركة. لكن الأمر بدا بلا جدوى.

كانت الشرطة وسيارات الإسعاف في طريقهما الى المكان. صفارات إنذار داخل هالات زرق. سيارات شٌغلت محركاتها وتنحت عن الطريق. أصوات. صرخات.

توقفت سيارة الإسعاف على الرصيف على بعد خطوات قليلة من جلستي، وترجل منها أربعة رجال. إثنان منهما قاما بأداء نوع من رقصة إيقاعية سريعة وهما يقذفان بالنقالة في الهواء كما لو كانت ظرف رسائل مطوي.

جلستُ في أحد المسارح وشاهدت فيلم أماديوس على شاشة كبيرة. عن كثب. مسيرة بطيئة من الناس تحركت في الوقت المناسب لسماع قداس الموت لموزارت. يتدفقون من مكان ما من الجهة اليسرى للشاشة. مثل نهر. بإتجاه اليمين. دائمًا من اليسار الى اليمين.

تدفق الناس خارج الاطار. الأذرع والأرجل كانت مثل مجسات بائسة سابحة في نور الشمس. لا بل في نور المصباح اليدوي. بالطبع كان الوقت ليلًا. ومصابيح يدوية. الظلال تراقصت. المؤلف الموسيقي المحتضر نهض وهبط، كما لو كان يحاول العوم في مياه لاسعة.

وفوق الجميع، كانت الموسيقى تعلو.

جاؤوا معه مكللين بالنصر. أذرع قوية كانت في الإنتظار، وأبواب سيارة الاسعاف شُرّعت.

لقد غطوه. وجهه كان الشيء الوحيد المكشوف منه. ينام نومة هانئة. موصد بوجه كل شيء.

لكنه رطب، حبيبات حمراء بمختلف الحجوم كانت تنزل بطريقة إيقاعية على الرصيف. الأطراف الراقدة على السطح حاولت أن تصنع مايشبه الحوض، لكن المحتويات أصبحت أشد كثافة. إرتجفت القطرات للحظة قبل أن تلتحم مع بعضها البعض وتشرع بالسيلان نحو قدمي.

حمرة تزحف بإتجاه رصيف حجري بغبرة الفولاذ. حمرة تزحف بإتجاه وصل مبيعات نصف زجاجة من النبيذ، أطارتها الريح. حمرة تزحف بإتجاه جلد أسود.

حمرة سالت نحو مزراب الشارع كما الوان مائية خضلة.

سحبني شرطي من كرسيّ. دفع الطاولة وكل شيء بعيدًا على الرصيف لخلق حيز أكبر، وفي نفس الوقت كان يمنع المتطفلين من التجمهر.

وضعوا مرقاة وبرموها برمًا شديدًا حول قدم الرجل. أو ذراعه؟ لكنها رغم ذلك ظلت تنزّحمرة طازجة. لو أنها كانت تنزّ بإنتظام طوال الوقت، منذ وضعها هناك، فلا بد أن تكون عدة غالونات قد تبددت.

كم غالون من الدم يوجد في جسم الانسان؟ لم أعد أعرف. انه واحد من تلك الأمور التي لاأعتقد إني بحاجة الى تذكرها. كان من مسؤوليتي الآن أن أعرف كم من الدم يحتاج الانسان البالغ لكي يحفظ موقعه على أرض الواقع.

كانت جدتي ماتزال هناك:” لقد قرر الإسراع بتفسخه.”

“قرر؟ انه لم يقرر أي شيء. لقد لوحت له بيدي. لقد أغويت الرجل بعبور الشارع عند إئتلاق الإشارة الحمراء!”

“ها أنت تبالغين في أهميتك الشخصية. بغض النظر عن قيمة هذه الأهمية.”

فورات الغضب غالبًا ماتدفعني الى التحرك. أو ربما هو نزوعي الطبيعي الى الهستيريا الذي جعلني أمسك بذراع أحد الرجال من ذوي الأردية البيضاء والقول بلغة أجنبية،” أنا صديقته؛ علي الذهاب معه!”

لم يفهم قولي في الحال، لذلك أعدت عليه قولي، بسرعة شديدة ولهوجة لامزيد عليها. وأخيرًا هز رأسه، ودفع بي الى المقعد الأمامي.

” لقد وضعت الآن نفسك في مأزق. لكن قد يكون هذا هو المطلوب؟ كان ينبغي لك أن تجلسي وتنتظري ظهور شريط أسماء الممثلين وصانعي الفيلم على الشاشة وإضاءة الأنوار من جديد. دورك إنتهى بالتأكيد، مهما يكن من أمر.”

فتحتُ النافذة وتركتُ الإمرأة العجوز تتحلل في مكان ما في الخارج. ثم تنفستُ بعمق. منهكة. شعرت بذكرى غير سارّة لرصاص يُذاب فوق موقد مطبخ أسود.

رصاص؟ كنت في التاسعة من العمر، وكنت أصنع مراسٍ لقواربي. وكان الشكل يُصب في نصف حبة بطاطا نيئة. تصدر الكتلة الساخنة المتوهجة هسيسًا عندما تُدلق. وتئن قطعة البطاطا وتنكمش حواليّ المنطقة المحفورة. وأفهم بغتة بأن البطاطا تنتمي الى صنف الكائنات الحية أيضًا. مقسومة الى قسمين وموشومة بفراغ كهفي.

رائحة الرصاص. الطعم في فمي عندما عدوت بما يفوق قدرتي على التحمل. الدم؟

كانت الأرضية رقعة شطرنج. ودفعوني الى أحد الكراسي عند الحافة. جميع القطع التي تحركت على الرقعة كانت بيضاء. نحن الموجودون على الحافة كنا كتلة لونية غبراء وساكنة تقريبًا.

كان الممر يدوّي فيه صدىً غريب جعلني أشعر وكأني جزء صغير من كل، جزء يمكن إهماله. بالأحرى شعرت وكأني لم أكُ أبدًا سوى جزء يسير من صدى أحد ما.

جلست على صندوق عند رصيف صيد السمك.

حتى لو إستمر الماء القارس يتدفق دون إنقطاع فوق أيادٍ سريعة الحركة، ويطرطش على الأرضية الإسمنتية؛ حتى لو إستمرت خراطيم المياه تدفع الأحشاء والفضلات والدم بعيدًا؛ حتى لو جُليت الأملاح عن الأحواض؛ حتى لو قُلبتْ أحجار الجلخ وعربات النقل اليدوية وصُبغتْ الأحواض بالأبيض؛ حتى لو وضع الجميع مآزر من المُشَمَّع وكانت وجوههم بيضاء شاحبة وسكاكينهم تلمع تحت أقنعتهم – لايمكن للأنف أن يُخطيء رائحة العفن.

التحلل يسابق الإنسانية.

القعقعة المتواصلة للخطاطيف، والرافعات، والعجلات والسكاكين كانت تدفع بكل شيء الى الأمام، ساعة بعد ساعة، عبر عطن الماء المالح والعرق والدم الذي لم يتخثر بعد.

إنتبهت الى إني كنت أحدق بالباب الدوّار الموجود أمامي مباشرة. الأطباء والممرضون والممرضات كانوا يدخلون ويخرجون. كانت حركاتهم تتجه الينا نحن الجالسين بإنتظار مصائرنا.

بعد ذلك تلاشوا ووجوههم تحمل نفس التعبير مثل وجه أمين مكتبة إنتهى للتو من وضع كتاب ما في مكانه الصحيح على الرف.

“لماذا يحلو لأحدهم أن يقرر ان هذا الممر سيكون رقعة شطرنج؟ كم من العقول المنحرفة يحلوا لها أن تقرر أي المراحل والوضعيات التي ينبغي على العالم أن يكون عليها؟”

“أنت الآن تبالغين. عندما صُبوا هذه الأرضية لم يكونوا يعلمون بأن كدس المربعات الذي صبوه عليها يمكن أن يجعل الناس تشعر كما لو أنهم على وشك الإصابة بالجنون.”

“هل تعتقدين بأن الرجل كان يعلم بموته قبل أن يغادر أرض الوطن؟”

“ممكن. أو لعله كان ينوي استخدام الدقائق الأخيرة المتبقية لديه لكي ينحي باللائمة على أحدهم، لانه كان مريضًا.”

“لكن الغفران، ياجدتي. ماذا لو أنه أطلق النداء ولم يكُ ثمة من مجيب.”

“في هذه الحالة سيكون أوانه قد فات.”

“فات…”

“نعم، كلّ منا يجب أن يتأكد من أن أوانه لم يفت بعد. هذا هو سبب وجودنا.”

“ماذا شعرت عندما أحسست بأنك قريبة من النهاية؟”

“آه، شعرت برغبة في الخروج الى ليل الربيع كي أشم عبير الأوراق الجديدة، للمرة الأخيرة. لكني كنت أنضج من أن أعترف أيضًا بأني قد تجاهلت في حياتي بعض من فصول من الربيع. لكني أنجزت بعض المسائل – في وقتها.”

“هل أصابني مس من الجنون حتى صرت أتبع رجلًا لا أعرفه الى هذا المكان؟”

“ربما كان لديك مبرراً معقولاً.”

تقدمت مني أحداهن بمريلة بيضاء ورطنت معي بهدوء. لم أفهم منها سوى النزر اليسير. وأخيرًا سحبتني من كرسيّ وقادتني بعيدًا عن مكان جلوسي.

كنت مثل دمية قماش لاحول لها ولا قوة. دمية خرجت للتو من خابية الطفولة الى رقعة الشطرنج. إتكأتُ على ذراع المرأة ذات الرداء الأبيض وحاولت أن أكسب ودها من خلال دغدغة خدها بشعري المغزول.

دمية القماش لها ثقوب في رأسها ويداها القماشيتان متسختان وتتأرجحان هنا وهناك دون إرادة منها تقريبًا. على جسدها علامات واضحة تركتها هناك أياد قاسية كانت تقذف بها الى الزوايا.

أجلسوني على كرسي أمام طاولة ورفعوا أمام شفتي قدح ماء دافيء.

صوت متقطع حاول أن يوحي لي بأن زوجي كان قد تعرض الى إصابة بليغة، ولم يسترد وعيه بعد، ومن المحتمل جدًا أن شرايينه المحيطية وكسوره الكثيرة البالغة الخطورة سوف تتماثل للشفاء. لكن المشكلة كانت تكمن في رأسه.

“لكن رأسه لم يُصب بأذى.”

” يبدو أنه أُصيب،” قالت المرأة ذات الرداء الأبيض وهي تنظر الى ساعتها على نحو عرضي.

ثم بدأ كل شيء بعد أن وضعوني داخل حُجيرة زجاجية وطلبوا مني تعبئة إستمارة.

“لا أستطيع أن أفعل ذلك. لاأستطيع فهم الإستمارات حتى بلغتي الأم.”

“حسنًا، لقد فات الأوان على عدم الفهم.”

إذن علي الآن إجراء الفحوصات النهائية. الخضوع لإختبارعن سيرة حياة شخص لا أعرفه، شخص أغويته بكل إستهتار وحملته على عبور الشارع حتى انتهى به الأمر تحت عجلات سيارة. جريمة مزدوجة.”

كان علي أن أدون إسمًا، وتاريخ ميلاد، بالإضافة الى أشياء أخرى كثيرة داخل عدة فراغات.

أحنيت رأسي، أتصبب عرقًا، والصوت المعدني للمرأة المكلفة بإجراء الفحوصات لي يطرق أسماعي:” فشلتِ.”

لا أحد يستطيع مساعدتي على تدوين التفاصيل الشخصية للرجل. لقد ترك نفسه يُدهس هكذا دون أوراق ثبوتية.

لقد فهموا إن المرأة المكلفة بإجراء الفحوصات كانت بلا فائدة. وظهرت إمرأة أخرى حاولت إقناعي بالتعاون.

“لن يكون هذا أمرًا سهلًا، حتى الأغبياء يستطيعون تحقيق شيء ما تحت وطأة الضغط.”

نبتت في رأسي فكرة. خربشت إسمًا ودفعت اليهم بالورقة.

“أماديوس ماذا؟” سألت المرأة.

ثم شرعتُ أبكي. لايمكن تصديق مايمكن أن يجنيه المرء من البكاء، بشرط الا يكون الطرف الآخر قد بدأ يشعر فعلًا بالقرف من الدموع، وهذا ماتخطيء النساء في حسابه بعض الأحيان.

هذه المرأة لم تشاهدني أبكي من قبل أو ماذا يمكنني أن أفعل عندما ينفذ صبري، ولذلك لم تكن تدرك كم من المشاكل يمكن لي أن أثيرها. لذلك غيرت تعابير وجهها لتوحي لي بالود والإستعداد لتقديم العون.

جلست الى طاولتي في أول أيام المدرسة وكان أمامي مجموعة من الحروف مكتوبة على مربعات ورقية، ياءات وفاءات وكافات وأليفات. ومجموعة كاملة من السينات. وكان مطلوبًا مني جمع هذه الحروف مع بعضها البعض لتكوين كلمة واحدة.

لكني كنت أعرف بأن الكلمة التي سوف أنطقها، مهما كان نوعها، ستكون في نهاية الأمر خاطئة وقد تجعلهم يزجون بي في السجن لاني حاولت تزييف هوية الرجل، ثم ينتهي بي المطاف الى معتقل يفوح برائحة التفسخ. أستطيع الآن سماع خشخشة المفاتيح المعدنية عندما يأتي الحراس لفتح الباب ويدفعون لي بقطعة خبز يابسة مع ماء في كوب معدني.

“لو غادرتي الآن وإستقليتي سيارة أجرة لكي تأخذك الى المطار مباشرة، سيكون بوسعك الخلاص.”

شاهدت أمامي وجه الرجل الأبيض الصقيعي وهو يُحمل بزهو الى سيارة الاسعاف، تصاحبه مقطوعة قداس الموتى لموزارت وجعلني صقيع وجهه أرتجف من البرد.

“صقيع!”

كتبتها على الاستمارة: صقيع أماديوس.

وضعوه في أحد الأماكن تحت علامة مكتوب عليها سرطان، ومنحوه عنوانًا قريب من الواقع.

ظننت بأنني أنا من فعل ذلك.

لكنهم كانوا يريدون أن يعرفوا أين ترك جواز سفره. وفي أي فندق كان يسكن، الخ.

“استخدمي هستيريتك، يافتاة.”

إنتهى الأمر بحبة دواء ومزيد من الماء الفاتر ثم وضعوا دمية القماش على سرير من أسرّة الأطفال.

بعد ذلك قلت للمساعِدة التي بدا الارهاق الجسدي والتشتت الذهني واضحًا عليها بسبب ماعانته مني بأنني قد تشاجرت مع زوجي عندما كنا على الطائرة وبأنه غادرني ومشى، حتى رآني ثانية أجلس في مقهى الرصيف ثم عبر الشارع وصدمته السيارة.

أدركت لدهشتي بأن الكذب قد أنقذ حياتي – للمرة الثانية – فقدموا لي شطيرة وقهوة مرة في السرير.

” لماذا فعلها ياجدتي؟”

“من السهل أن لاينتبه المرء لحركة السيارات.”

“لم تصدم ذلك الرجل أي سيارة قبل أن يغادر أرض الوطن.”

“كلا، لأنه كان يريد ذلك أن يحدث للآخرين.”

“يبدو أن مآسي الناس لاتؤثر بك كثيرًا، ياجدتي.”

“لا أريد لفكرة الموت أن تشوش ذهني، رغم أن وقوع الحوادث يمكن أن يكشف لي بعض الأمور.”

“إنها سيكالوجيا زائفة،”

“يبدو انك تشبهين أباك أكثر مما يجب.”

حدقتُ بالجدار عندما سمعت ذلك.

“هو أيضًا كانت لديه عادة معاقبة الآخرين عندما تصبح تصرفاته مستحيلة.”

“لماذا تصرين على ذكره أمامي؟ إنه لم يدمر حياتي وحسب بل …”

“هذا لايبرر تماهيك مع سلوكه السيء.”

“هل تعتقدين بأن علي أن أتعلم الحقد لكي أنجو بنفسي؟”

“الحقد سيستهلك طاقتك على المدى البعيد، لأنه بطبيعته كما يبدو لايترك للمرء وقتًا للتعامل مع أي شيء آخر. ماتحتاجين الى فعله هو التركيز على شيء قوي جدًا ينسيك نفسك.”

في تلك اللحظة حدث ماحدث لي. إنزلقتُ عبر رقعة الشطرنج الى داخل غرفة المستشفى.

وحالما رأيته، شعرت بفراغ المشهد. كنتُ كمن يحدق بشخص آخر معلّب.

كان يبدو وكأنه مجرد شيء ما داخل شرنقة. وكنت أنا عنكبوتًا يكمن في الانتظار؟ إحدى ساقيه كانت مرفوعة بإتجاه السقف وذراعه اليمنى ملفوفة بالأربطة ونائمة داخل قالب من الجبس، لكن رأسه بدا سليمًا من الإصابات. كان شعره أسودًا، بخيوط فضية. وجهه ناعم بمسحة خفيفة من الزرقة، وعيناه موصدتان، كما لو كان قد مات بالفعل.

كانوا قد خففوا حدة النور في الغرفة بعناية فائقة وتركوا ضوء مصباح وحيد ينيره وعندما وصلت الى حافة السرير، شاهدتُ العروق ناتئة في أجفانه.

وقفتُ هناك ورحت أتطلع الى الرجل الغائب عن الوعي الذي لم يكن قادرًا على إخفاء نفسه كما أتطلع عادة الى الناس وهم خلف النوافذ حينما أخرج في جولة على الأقدام.

أحيانًا كنت أقف في الخارج لأفكر، “سأرسمهم الآن. وجوههم في نصف إستدارة، مكرسين حياتهم كلها للنور الأزرق المنبعث من التلفاز، غير منتبهين الى إنهم تحت المراقبة، مثل أطفال مدللين في سيرك. وجوههم تنعكس عليها التوقعات، والإثارات، والملل، والكآبة، وغياب التعاطف الإنساني. وفي مناسبة نادرة، عندما يؤثر بهم العرض، يغوصون في دواخلهم في لحظة إستبطان للسعادة والحزن، وتغطي وجوههم دائمًا نظرة حالمة تكشف إنهم يتابعون مشهد السيرك.”

لكني عندما عدت الى البيت وحاولت عمل تخطيطات لمشاهداتي، جاءت التخطيطات مخيبة.

“إحضري دفتر تخطيطاتك.”

“لا أستطيع.”

“بالطبع تستطيعين. هذا سبب وجودك هنا.”

هل كان ذلك هو الحافزأو الأمر الذي سيحررني من ألم إنعدام الشعور بالحزن؟

إحدى يديه كانت ممددة على البطانية. أصابعه طويلة. إبهامه قوي. حتى وهو راقد بهدوء مسبل العينين، كان يحوم حوله طيف من عدم الارتياح.

جلستُ بجانب االسرير.

“بإمكانك استخدام قلم الفحم.”

مددت يدي ولمست أنامله. كانت أنامله باردة.

“قد يكون هذا ماسيفعله من أجلي. كان جلده مايزال يحتفظ بلزوجة دافئة، مثل طفل حديث الولادة. كانت رائحته أيضاً تشبه رائحة رضيع تخالطها مسحة مرارة حادة خفيفة المذاق وطرية أيضًا بعض الشيء.

“تلك رائحة لوحة زيتية لبورتريت يفوح بنفحة من عفن موارب.”

طالت لحيته وأحاطت وجهه باطار أسود، صلب.

تساءلت في دخيلتي إن كان قد قرر، وهو يقف أمام المرآة هذا الصباح ليحلق دون علمي، ان كان قد قرر ما سيحدث له؟ لماذا يزعج نفسه بالحلاقة اذن؟

ربما لم يحلق أبدًا. ربما لم تنمو لحيته بهذه السرعة. قد يكون عمرها أكثر من يوم واحد منذ آخر مرة مرر بها شفرة الحلاقة على جلده وهو يؤدي كل تلك التكشيرات الغبية التي يؤديها الرجال عندما يحلقون.

رفعت يدي وبحرص وضعت إصبعين فوق خده. كان لخده ملمس شوكي. كورت كفي على شكل كوب ماء دافيء، وغطيت خده بأكمله. ولم أجد، لحد الآن، في فمه مايُثير تقززي.

الفرق بين شفتيه وبين جلده الملتحي كان يفوق التوقع. وبرفق مسدتُ يده. واعترت أجفانه رعدة خفيفة. قد لايكون فاقدًا للوعي بشكل كامل كما يظنون.

الشريان الموجود في رقبته كان ينبض. ثمة إرتجافة قلقة تحت جلده. من المحتمل جدًا إنه لايعي شيئًا.

رغم ذلك، كان الدم الجديد الذي ضخوه له يرقص في عروقه، والدماغ كان لايزال يُصدر الأوامر.

شعرت ببرعم إهتياج ينمو، كنوع من حنين للفرشاة ولوحة الألوان. بغتةً طاف به تغيير ما. أنفاسه المحبوسة، التي كانت حتى تلك اللحظة تنوس بهدوء بين شفتيه، شرعت تخرج الآن على شكل تشنجات متقطعة جعلت وجهه ينزّ بقطرات ناضحة من العرق.

ضغطت على الجرس طلبًا للمساعدة، شاعرةً وكأني كنت مساعدة تمريض ميكانيكية.

فهمت بأنهم كانوا يناقشون إمكانية ربطه بجهاز تنفس إصطناعي. لكنه سرعان ماشرع يتنفس بشكل طبيعي.

تطلعوا في وجهي بريبة غير عدوانية، ثم قالوا بأني لاينبغي لي إزعاجه أو محاولة إيقاظه.

لم أجب.

“أنت تعاملينهم بغطرسة وقلة أدب. إنهم يحاولون، على أية حال، إبقائه على قيد الحياة. إبتسمي لهم قليلًا على الأقل.”

“أنا مرهقة.”

“لاحاجة بك الى الجلوس هنا وإستهلاك طاقتك من أجل شخص غريب إن كنت لاتهتمين لأمره حقًا.”

“ربما كان يشعر بالوحدة مثلي تمامًا.”

“الشعور بالوحدة، في الحالة التي هو عليها الآن، أمر لامعنى له. إنه في طريقه الى الموت.”

“إهدأي.”

“الموت الجسدي الوشيك أمر نادر. بإمكانك عمل بعض التخطيطات الآن، ثم عودي غدًا لإجراء اللمسات الأخيرة.”

“ذلك الرجل الذي في الوطن، هل تعتقدين انه تعرض الى موت مفاجيء؟”

“لماذا لاتخابرين وتسألين إن كان الأمر يهمك هكذا؟”

“في هذه الحالة سأتعرض لجميع أنواع الأسئلة. يعني عند عودتي.”

“وماذا في ذلك؟ كل أم يجب أن تكون على قرب كاف لتلقي إجابات صادقة.”

“وماذا سأقول؟”

“ستقولين بأنك أمضيت الشطر الأعظم من حياتك لكي تتصالحي مع حقيقة إنها إرتكبت خطأ حينما اختارت لك والدًا. لذلك سيتمكن الآخرون من الإهتمام بالجثة. أنت لاتريدينها. وانك، فضلًا عن ذلك، قد عثرت على شيء ذو أهمية أكبر بالنسبة لك. انه يملك بحق وجهًا تصويريًا.”

“أستطيع رؤيتهم تقريبًا. قضاة الفضيلة. الورعون. ذلك الصنف المتبجح بمقولة (أحبب لعدوك ماتحب لنفسك وبجّل والديك.) سوف يلقون بي الى ألسنة اللهب في قعر الجحيم ويحرضون الجميع ضدي.”

“وماذا في ذلك؟” الوداعة والجبن تسببان التعاسة أكثر من الشجب والعزل.”

وبمزاج غريب من الغيظ المكتوم حملت دفتر تخطيطاتي وبعض من عيدان فحم الرسم.

لقد توقف الرجل عن التعرق وشرعت أنفاسه تدخل وتخرج بانتظام أكبر. لكن عيناه ظلتا مغمضمتان.

طالبتني الجدة بأن أعيرها بعض الاهتمام ووجدت أن الإعتراض كان نوعًا من العبث.

“الأشياء الجميلة حقًا هي الأشياء النادرة جدًا.”

“تمامًا، ياجدتي. الألم، على سبيل المثال. القلوب الكسيرة؟ الوحشية؟ كل ما يؤلمنا بشدة ويضطرنا الى غلق عيوننا حتى نتجنب النظر اليه. كل مايجعل المرء القادر على الرؤية يشيح بعيدًا ببصره. ربما يحدث ذلك عندما ندرك فداحة آلامنا الخاصة وننسحب بعيدًا عنها، ونسقط في فخ التصريحات العاطفية: لا أحب هذا، لا أفهمه، لا أريده، انه فضيع، انه مقرف.”

“لديك القدرة؛ لكنك تفتقرين الى شيء من الشجاعة فقط، لحمل نفسك والآخرين على تخطي العتبة.”

أخذ إصبع فحم الرسم يلتقط تدويرات وجنتيه، والأخاديد العميقة. وبدت العروق البارزة على يده واضحة وكأنها تلوح من خلف طبقة خفيفة من الجليد. أنفه الثقيل المغطى بالمسامات. لون الحديد الرمادي في لحيته التي تعاونت مع شعر رأسه الأشعث على صنع إطار للإنحطاط والضعف.

خيال الظل الساقط على جلده جعلني أفكر بالمناظر التي يرسمها الشتاء. خيال ناعم، يضيئه نور كاب من مصدر مجهول. خيال عارٍ لكنه ملغّز وسط هذه الواقعية التي لاترحم.

رجفة خفيفة تعتري إحدى زوايا فمه الآن وتنتقل اليّ عبر يدي. انها تجعلني أوقن بأني كنت قادرة على أن أجعل مشهد الألم واضحًا للعيان، حتى لو إقتصر الأمر على أولئك القلة القادرين على الرؤية الحقة.

لا أعلم كم طال جلوسي هناك. ربما ساعتين. كانوا يأتون ويذهبون بين الفينة والآخرى. في البداية راحوا يبحلقون بإنكار. ثم شاهدت الإستسلام يغطي وجوههم.

كانت قشور قلم الفحم الناعمة على الورق هي الشيء الوحيد الذي حدث. هي وضحكتي التي خرجت مثل حسرة محتبسة في أعماقي.

رسمت تخطيطات واحدًا تلو الآخر. استخدمت الألوان، أيضًا. شعّت الالوان . مشهد الشتاء تغير.

ثم حدث ماحدث! وفتح عينيه. ونظر الي.

كانت تلك هي المرة الاولى التي ينظر الي فيها أحد ما! بوقار وثبات، ولطف لامتناه.

تحركت أصابعه على البطانية. وكما لو انه كان يريد أن يطلعني على سر ما وحاول بضعف أن يؤشر بيده.

تركت أقلام الباستيل وتناولت يده.

“انه يبتسم! إنها ابتسامة!”

“لو أردت الحق إنها تكشيرة أكثر منها إبتسامة.”

فكرت بأنه كان رضيعًا يُربك والديه عندما تكون توقعاتهما قد بلغت مداها الأقصى وهما يحاولان تفسير اولى علامات التواصل بينهما وبينه، فيسأل أحدهما الآخر قائلًا:

“إبتسامة؟”

“أو وجع بطن؟”

“وجع؟”

” إنتهى الأمر الآن.”

جدتي كانت في الجوار.

جلستُ على حقيبة السفر في رصيف الميناء تحت المطر، لأن أبي كان قد إنسرب الى مكان ما وقابل بضعة من صحابه هناك – ونسانا.

صفيحة إعلان إشارية من مادة المينا مثبتة على جدار مخزن تروج لمادة السعوط يتوسطها صياد بلحية ومعطف مطر أصفر. تقشرت المينا عند الزاوية اليمنى، وتغطى مكانها بالصدأ.

عندما عاد الأب، كنا مثل إسفنجة منقوعة بالماء وكان وجه أمي بلون الرماد.

فيما بعد، عندما كنا نجلس في غرفة المسافرين في انتظار قدوم قارب الليل، أصابتني حمى.

إضطررنا الى قضاء الليلة في نُزل، رغم ان سعر المبيت كان مرهقًا لميزانيتنا. كان النزل يفوح برائحة فطريات متعفنة وسمك مقلي.

إمرأة بوجه غاضب كانت تجلس على منصة خلف أحد الكاونترات، وتنادي بصوت حاد تجاه خلفية النُزل على شخص لم نكن نراه.

تبعت أمي، التي كانت تحمل حقيبة السفر الكبيرة مرتقيةً بعض الدرجات. كانت بعض من حبات العرق قد إنعقدت على وجهها، وتوقفت لكي تخلع سترتها. كانت بلوزتها المرقطة بنقاط حمراء متخضلة بالعرق تحت إبطيها.

وكان أبي خلال ذلك يقف على المنصة مع السيدة الجالسة خلف الكاونتر. كان يحدثها عن الحمى التي أصابتني وكيف كانت هي السبب في تخريب عطلتنا.

فكرت عندما أكبر سيكون هو قد مات. هل كانت تلك هي المرة الاولى التي تخطر في بالي مثل هذه الفكرة؟

عندما دخلنا الغرفة، وجدنا فيها سرير واحد فقط. كان السرير ضيقًا.

دخل أبي في شجار صاخب مع أمي، التي لم تفه بشيء لأنها كانت تنيمني في السرير. كان غاضبًا لأنها تركت الحمى تصيبني.

كنت أرتجف بقوة مع كل كلمة كان يقولها. لأن يداه كانتا مثل سلاحين، تمسكان بأعمدة السرير.

كان وجه أمي ببياض وجه الشبح الشاعر بالوحدة الموجود في المعرض. لكني كنت أجهل ذلك في حينها. وكانت النقاط التي تزين كنزتها تهطل على وجهي مثل دموع حمراء.

لاأدري لماذا فكرت بذلك الحادث في هذه اللحظة في الوقت المناسب.

لم أفكر بفصول أخرى مثلما فكرت بذلك الفصل لسنين، لأني كنت أرفض ذلك.

“دعينا نصلي من أجله،” قالت جدتي.

شبكت كفاي بكل طواعية، لأنها طلبت مني ذلك ولأني كنت أخشى الوحدة.

“لن يكون بوسعي معرفة هويته.”

“دائماً ماينتهي الموضوع الجيد الى مكان لايسع أحد آخر دخوله.”

كنت أقف في باحة بيت جدتي، أراقبها تعمل.

لوجهها صورة جانبية مميزة. كان بوسعي رسم صورة وجهها الجانبية بعصا في الرمل بحيث أجعل الجميع يعرف انها هي. كانت تقف بين الحين والآخر لتتمطّى، وتوزع نظراتها هنا وهناك، الى ماوراء الغابات والجبال والبحر. أحيانًا اشعر بأنها لاتنظر الى الطبيعة كما أحسب، بل الى الحياة.

عاشت كأرملة لسنين طويلة وعملت كمنظفة، وكان أفراد أسرتها وأقربائها يأتون لقضاء العطل عندها. كانوا يستخدمون بيتها مثل فندق سرير وفطور، مع ثلاث وجبات في اليوم.

لا أذكر ان أحدًا من أولئك الزوار قد جاءها يومًا بهدية.

حتى أبي لم يفعل ذلك.

كان أخوتها يأتون كل عام لقضاء الصيف، مصطحبين معهم زوجاتهم وأطفالهم وأحفادهم وأصدقائهم ومعارفهم. لم يكن لها مكان في بيتها، لذلك كانت تضطر الى الخروج الى الحديقة لتنظر الى جراءها السيبيرية وتتمطى.

جلستُ وأمسكت يده لبرهة من الزمن، ثم ضغطت على الزر الموجود بجانب السرير. جاءت ممرضتان. فيهما شيء يدل على الكفاءة. فعلتا ماجاءتا من أجله دون الإهتمام بوجودي. قاستا نبضه ونظرتا تحت جفنيه المسبلين. إنزلتا ساقه من السقف وعدلتا من إستقامة جسده.

لم ترغبا بوجودي هناك عندما كانتا تنظفانه وتغسلانه، لكني إحتججت بشكل صاخب. تراجعتا لبرهة من الزمن، وهما تدمدمان، ثم عادتا بطاقة متجددة.

وهكذا شاهدت عرضًا صقيعيًا متكاملًا من الناحية التقنية تؤديه ممرضتان متمرستان مع جثة وطُبّقت كل التفاصيل والأوامر والتعليمات الروتينية بحذافيرها.

كان مشروعهما يتلخص بتعرية الجسد الذي فارقته الحياة تعرية كاملة قبل أن تبرد الأطراف والمفاصل وتتخشب كآخر شعيرة من شعائر التطهير التي لم تُنجز بما يليق من الحب والرعاية، وربما كانت تخلو حتى من الاحترام لذكرى المتوفي. كانتا قد حفظتا روتين العمل في مثل هذه المناسبات. مناسبة تغسيل جسد الميت.

وأنا، ماهو دوري؟ هل كنتُ أقوم بدور أم قشعم؟

اشتقت الى غرفتي الفندقية الكبيرة الرثة بعض الشيء وذات النافذتين الكبيرتين. أتوق الى عناق النور الأبيض المُعشي. أتوق الى التربنتين، لمزج ظل من الأزرق، للأنف. أتوق الى الوردي الشاحب مع لمسات من اللون الرمادي حول العينين. أتوق الى القليل فقط من اللون الرمادي، القليل فقط من الأحمر، ليس الأصفر، بل القهوائي للغضون المتكدسة عند زوايا الفم.

أعدت على مهل أدوات الرسم خاصتي الى حقيبتي ثم ملت بجسدي فوقه ووضعت وجهي بجانب وجهه للحظة فقط.

اللمسة كانت مثل شرب الماء من ينبوع في الجبل بطعم معدني في الفم قبل الاستمرار في المسير، بطعم الأرض والجليد، وبقايا الأشجار الميتة في المستنقعات، بطعم ألف عام من التفسخ، كلها أٌحيلت الى ماء عذب.

وبين حالين؟

حال اللحظة؟ إذ يبزغ الفجر في النافذة. فراغ وصحو.

وحال جدتي التي كانت هناك.

“ذكّريني بها اذا نسيت! ذكريني كيف سترتد عائدة الى الوراء – السعادة، الغم، الحب، الحماقة، الخبث!”

“مثل إرتداد البمرانغ*: قوة – أو ضربة – ترتد الى الوراء دائمًا.”

– تمت-

*بومرانغ: الخَذُوْف (الجمع: أَخْذِفَة وخِذَاف) أو الكيد هو أداة ملوية أو منبسطة تستعمل سلاحًا أو يرمى بها في الرياضة. ومعظم أدوات الخذوف مصنوعة من الخشب أو البلاستيك. ويبلغ طولها مابين 0.3 إلى مترين، وعرضها من 1 إلى 12 سم. وتزن ما بين 30 إلى 2,300 جم. وتدور الخذوف بسرعة عند رميها بطريقة صحيحة، وبعض الخذوف مصنوع بحيث يرجع إلى راميه. ويكيبيديا.